Abwechslungsreiche und nachhaltige Wissensvermittlung SpeedResearch – mit dem Selbstlern-Ansatz neues Wissen verankern

Frontalunterricht, wie wir ihn aus der Schulzeit kennen, ist ineffektiv: Das meiste Wissen ist schnell wieder vergessen und viele Ungereimtheiten fallen erst später auf. Bernd Postai und Juliane Marold vertrauen für die Weiterbildung von Projektleitern auf die selbst entwickelte Methode SpeedResearch, die Aspekte der modernen Lernforschung berücksichtigt. In ihrem Beitrag erklären sie die praktische Durchführung anhand eines realen Workshops und geben Empfehlungen aus ihrer Praxis.

- Wissen aus Frontalpräsentationen vergessen die Teilnehmenden viel schneller als Inhalte, die sie sich selbst in einem abwechslungsreichen und kreativen Setting erarbeiten.

- Die Methode SpeedResearch knüpft auf der Basis von Selbstlernen an vorhandene Wissensstrukturen an. Zudem regt sie durch Wiederholung zur Reflexion an, die zu einer tiefgehenden Beschäftigung mit den Themen führt. Eine positive Umgebung unterstützt diese Effekte.

- Selbstlernen oder autonomes Lernen bedeutet, das eigene Lernen selbstständig zu gestalten und selbst die Verantwortung für den Lernprozess zu übernehmen.

- Lernen bedeutet vor allem, über etwas nachzudenken und die Möglichkeit zur Verhaltensänderung zu erwerben. Lernen wird dadurch zum Resultat von Erfahrung, Reflexion und Erkenntnis.

- Das Lernen in einer positiven Atmosphäre ist eine wichtige Bedingung für nachhaltige Lern- und Transfereffekte, da emotional positiv besetzte Lerninhalte länger behalten werden.

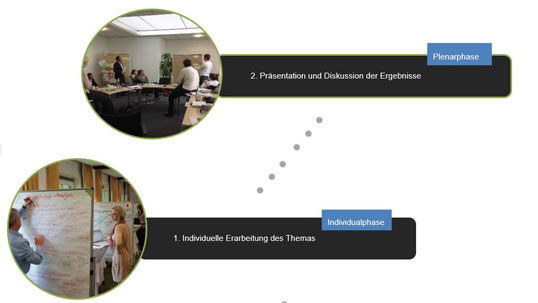

- Die Wissensvermittlung in einem Workshop besteht aus einer Individualphase, in der die Teilnehmenden sich selbst vorbereitete Inhalte aneignen, und einer Plenarphase, in der sie untereinander das neu erarbeitete Wissen austauschen und diskutieren.

- Durch ihren lebendigen, visuellen Ansatz ermöglicht die Methode, eine Vielzahl von Themen in relativ kurzer Zeit zu bearbeiten. Da sich die Teilnehmenden bereits selbstständig während der Veranstaltung mit den Inhalten beschäftigen, fällt es ihnen leichter, das Gelernte im Projekt auch direkt anzuwenden.

Abwechslungsreiche und nachhaltige Wissensvermittlung SpeedResearch – mit dem Selbstlern-Ansatz neues Wissen verankern

Frontalunterricht, wie wir ihn aus der Schulzeit kennen, ist ineffektiv: Das meiste Wissen ist schnell wieder vergessen und viele Ungereimtheiten fallen erst später auf. Bernd Postai und Juliane Marold vertrauen für die Weiterbildung von Projektleitern auf die selbst entwickelte Methode SpeedResearch, die Aspekte der modernen Lernforschung berücksichtigt. In ihrem Beitrag erklären sie die praktische Durchführung anhand eines realen Workshops und geben Empfehlungen aus ihrer Praxis.

- Wissen aus Frontalpräsentationen vergessen die Teilnehmenden viel schneller als Inhalte, die sie sich selbst in einem abwechslungsreichen und kreativen Setting erarbeiten.

- Die Methode SpeedResearch knüpft auf der Basis von Selbstlernen an vorhandene Wissensstrukturen an. Zudem regt sie durch Wiederholung zur Reflexion an, die zu einer tiefgehenden Beschäftigung mit den Themen führt. Eine positive Umgebung unterstützt diese Effekte.

- Selbstlernen oder autonomes Lernen bedeutet, das eigene Lernen selbstständig zu gestalten und selbst die Verantwortung für den Lernprozess zu übernehmen.

- Lernen bedeutet vor allem, über etwas nachzudenken und die Möglichkeit zur Verhaltensänderung zu erwerben. Lernen wird dadurch zum Resultat von Erfahrung, Reflexion und Erkenntnis.

- Das Lernen in einer positiven Atmosphäre ist eine wichtige Bedingung für nachhaltige Lern- und Transfereffekte, da emotional positiv besetzte Lerninhalte länger behalten werden.

- Die Wissensvermittlung in einem Workshop besteht aus einer Individualphase, in der die Teilnehmenden sich selbst vorbereitete Inhalte aneignen, und einer Plenarphase, in der sie untereinander das neu erarbeitete Wissen austauschen und diskutieren.

- Durch ihren lebendigen, visuellen Ansatz ermöglicht die Methode, eine Vielzahl von Themen in relativ kurzer Zeit zu bearbeiten. Da sich die Teilnehmenden bereits selbstständig während der Veranstaltung mit den Inhalten beschäftigen, fällt es ihnen leichter, das Gelernte im Projekt auch direkt anzuwenden.

Die zentrale Herausforderung bei der Gestaltung unserer Seminare zur Aus- und Weiterbildung von Projektleitern und -mitarbeitern besteht meist darin, eine Fülle von Lerninhalten in kurzer Zeit tiefgehend zu bearbeiten und nachhaltig bei den Teilnehmern zu verankern. Um das zu garantieren, gestalten wir die Seminare, Trainings und Workshops immer praxisorientiert, unterhaltsam und abwechslungsreich.

Im traditionellen Ansatz des "Frontalsettings" lassen sich diese Ziele schwer erreichen, da die Aufnahmefähigkeit der Teilnehmer schnell nachlässt. Wir alle kennen das aus unserer Schulzeit: An Lerninhalte, die der Lehrer an der Tafel präsentierte, erinnern wir uns kaum. Ganz anders ist das bei Projekten, bei denen wir uns die Lerninhalte selbst oder in der Gruppe aneignen konnten. Selbst Jahre später fallen uns dazu noch Überschriften mit Wortspielen oder lustige Zeichnungen ein, die wir damals anfertigten. Solch einzigartige Erinnerungen dienen uns als Anhaltspunkte, durch die wir später einfacher an das Gelernte anknüpfen können.

Frontalunterricht vs. Selbstlernen

Uns fiel auf, dass das auch für unsere Seminare gilt: Wissen aus Frontalpräsentationen, die prinzipiell immer in der gleichen Form stattfinden, vergessen die Teilnehmer viel schneller als Inhalte, die sie sich selbst in einem abwechslungsreichen und kreativen Setting erarbeiten konnten.

Außerdem tauchten bei den Teilnehmern zusätzliche Fragen oft erst dann auf, wenn sie das Gelernte nach der Veranstaltung nochmal selbst anschauen. Wird diese selbstständige Arbeit bereits in die Veranstaltung integriert, erkennen die Teilnehmer frühzeitig, wo ihnen noch etwas unklar ist und können Wissenslücken bereits im Seminar schließen.

Durch das bessere Verinnerlichen z.B. einer Methode und das Klären aller Fragen zur Anwendung, fällt es später leichter, das Gelernte im Projektalltag anzuwenden (und es nicht in einer Schublade verstauben zu lassen), was wiederum zu Erfolgsmomenten führt und die Teilnehmer motiviert, aus der nächsten Veranstaltung ebenfalls so viel wie möglich mitzunehmen.

Erfolgsfaktoren für Methoden zur Wissensvermittlung

Das nachhaltige Erfassen großer Informationsmengen erfordert eine Methode, die – im Gegensatz zum traditionellen Ansatz des Frontalsettings – auf der Basis von Selbstlernen an vorhandene Wissensstrukturen anknüpft.

Zudem sollte die Methode durch Wiederholung zu einer intensiven Auseinandersetzung (Reflexion) anregen, die zu einer tiefgehenden Beschäftigung mit den Themen führt. Eine positive Umgebung unterstützt diese Effekte (siehe dazu auch den folgenden Abschnitt zum Hintergrund der Methode).

Die Geburt von SpeedResearch

Ausgehend von diesen Überlegungen entwickelten wir 2013 die Methode SpeedResearch. Sie lädt die Teilnehmer z.B. im Rahmen von (Projektmanagement-)Schulungen ein, sich nicht nur intensiv und selbstständig mit Lerninhalten zu beschäftigen, sondern sich zusätzlich in einer Reflexionsphase wiederholt mit dem Thema auseinanderzusetzen und über die erarbeiteten Inhalte mit Erfahrungsträgern in der Gruppe auszutauschen.

Anwendungsbereiche

SpeedResearch können Sie in verschiedenen Formaten zur Wissensvermittlung einsetzen, z.B. in Seminaren, Trainings, Workshops oder Lehrveranstaltungen. Der Zeitbedarf richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer, das Konzept hat sich jedoch besonders im Rahmen eines halbtägigen Workshops mit circa einem Dutzend Teilnehmern bewährt.

Das in diesem Beitrag beschriebene reale Beispiel aus unserem Beratungsunternehmen fand als solcher Workshop statt. Den Teilnehmern dieses Seminars wurde – im Rahmen einer Schulung zur Erweiterung ihrer Methodenkompetenz als Projektleiter und Projektmitarbeiter – Wissen über grundlegende Managementkonzepte und Tools vermittelt.

Hintergrund der Methode: 3 Prinzipien für nachhaltiges Lernen

Selbstlernen als Basis

Selbstlernen oder autonomes Lernen ist die Fähigkeit, das eigene Lernen selbstständig zu gestalten und selbst die Verantwortung für den Lernprozess zu übernehmen. Selbstlernen ist keine neue Lernform. Heute liegt das Interesse im Einsatz dieser Methode aber vor allem in der Einsicht, dass Kompetenzen ohne Fähigkeit zur Selbstorganisation nicht erwerbbar sind (Konrad & Traub, 1999; siehe auch den Blogbeitrag "Wie sich die digitale Bildungsrevolution auf Projektmanager auswirkt")

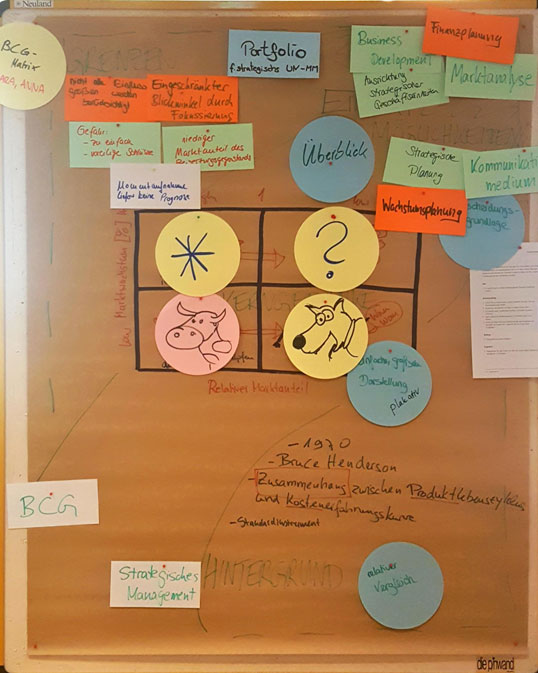

Beispiel: Sie behandeln ein komplexes Modell wie die Portfoliomatrix der Boston Consulting Group (BCG) (siehe Glossareintrag zur Portfoliotechnik). Dieses arbeitet mit Begriffen wie "Cash-Kühe" oder "Arme Hunde", die sich nicht intuitiv erschließen. Versuchen Sie diese Methode über Frontalunterricht zu vermitteln, kann es passieren, dass einige Teilnehmer nicht alles sofort erfassen und verarbeiten und ihnen so wesentliche Erkenntnisse fehlen, um nachfolgende Informationen einordnen zu können (siehe auch Bild 1).

Zudem kann der Referent meist nicht auf die individuellen Bedürfnisse jedes Teilnehmers eingehen. Dies löst Frustrationen aus, die eine intensive Auseinandersetzung mit dem Inhalt behindern. Bestimmt man jedoch selbst sein Lerntempo, kann man u.a. Begriffe nachschlagen, die für das Verständnis wichtig sind, oder sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um die erarbeiteten Informationen zu "verdauen".

Bild 1: Mit Spaß und Kreativität erarbeiten sich die Teilnehmer die Themen (hier die BCG-Matrix).

Die Bedeutung der (wiederholten) Auseinandersetzung mit Inhalten

Gedächtnismodelle wie das 1968 von den Psychologen Richard C. Atkinson und Richard Shiffrin entwickelte Drei-Speicher-Modell (Atkinson & Shiffrin, 1968) setzen auf Wiederholung, um die Dauer der Informationsspeicherung zu erhöhen.

Auch Vertreter der Neurowissenschaft betonen die Bedeutung eines elaborierten Netzwerks aus redundanten Verknüpfungen, die das spätere Abrufen von gespeicherten Informationen erleichtern und die Gefahr des Vergessens verringern sollen. Lernen bedeutet in diesem Sinn vor allem, über etwas nachzudenken (Spitzer, 2002) und für uns, in einem sehr lebensnahen Sinn, die Möglichkeit zur Verhaltensänderung zu erwerben. So kann der Teilnehmer eines Workshops oder Trainings anschließend seine Herangehensweise an Projekte ändern, wenn er durch SpeedResearch neue Methoden kennenlernt, versteht und folglich richtig anwenden kann.

Erfahrung über Reflexion

Im Kern geht es dabei um ein Setting, in dem Erfahrung über Reflexion stattfindet. Reflektieren bezieht sich zum einen auf das Nachdenken über erlebte Situationen, zum anderen auf das Vordenken von möglichen Erprobungen (perspektivisches Denken). Unserer Überzeugung nach ist Lernen das Resultat von Erfahrung, Reflexion und Einsicht/Erkenntnis (vgl. Locke, 1690). Und umgekehrt: Ein Umfeld, das dies nicht ermöglicht, verhindert nachhaltigen Lernerfolg (wie wir es aus den schulischen Bildungseinrichtungen kennen).

Ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit von Wiederholungen sind Musiker. Ein Violinist wird eine schwierige Stelle nicht dann aufhören zu spielen, wenn er sie das erste Mal perfekt gemeistert hat. Dann gilt es, die Stelle so oft zu wiederholen, bis es kein Zufall mehr ist, sondern immer öfter vorkommt. Schlussendlich wird er die Stelle so oft spielen, bis sie ihm nur noch perfekt gelingt und sogar dann wird er die Geige nicht weglegen, sondern die Stelle bis zum Konzert regelmäßig spielen, um sie sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen.

Positive Lernatmosphäre

Das Lernen in einer positiven Atmosphäre ist eine wichtige Bedingung für nachhaltige Lern- und Transfereffekte (Ciompi, 1997; Damasio, 1995). So werden emotional positive Lerninhalte meist länger behalten als emotional negative. Negative Inhalte werden wiederum länger behalten als emotional neutrale.

Ziel bei der Konzeption von Seminaren und Methoden sollte es daher sein, Inhalte mit positiven Emotionen zu koppeln und eine Lernatmosphäre zu schaffen, in der das Lernen Spaß macht und die den natürlichen Spieltrieb anspricht (z.B. durch Gamification). Das sorgt dafür, dass die Inhalte in positiver Erinnerung bleiben (Hüther, 2002).

Der Lernende als Lehrer

Positive Emotionen kann es auch auslösen, wenn man seine Ergebnisse vor einer Gruppe präsentiert und diese kommentiert, was in der Aufarbeitung gut gelungen ist. Auch im Arbeitsalltag behalten wir Wissen, das wir einem Kollegen weitervermittelt haben, selbst länger im Gedächtnis. Neben der positiven Lernatmosphäre motivieren die Neugierde und Begeisterung der Kollegen zur Weiterarbeit und bilden einen Anknüpfungspunkt zum Inhalt, sodass wir uns das weitergegebene Wissen dauerhaft merken.

Einsatz der Methode im Workshop

Die drei oben beschriebenen Prinzipien sind in unsere Methode eingeflossen. Die Grundidee ist vergleichbar mit der hinter dem Kennenlern-Format Speed-Dating: Durch die von außen vorgegebenen Standortwechsel (nach einer immer festgelegten Zeitspanne) lernt der Teilnehmer innerhalb kurzer Zeit viele verschiedene Personen (in unserem Fall Themen) kennen.

Moderator, Materialien und Infrastruktur

Der Trainer ist in der Regel gleichzeitig der Moderator und sollte demnach die entsprechende Erfahrung besitzen. Er muss sich zumindest grundsätzlich mit den zu behandelnden Themen auskennen. Dient Ihr Seminar der Vermittlung von Methodenwissen, kann ein Moderator, der wenig praktische Erfahrung mit den Methoden besitzt, von erfahrenen Praktikern unterstützt werden (mehr dazu lesen Sie in der Plenarphase).

Checkliste Seminarvorbereitung

Für SpeedResearch benötigen Sie zunächst einen ausreichend großen Raum, damit alle Metaplanwände beidseitig genutzt werden können. Zur Recherche benötigen die Teilnehmer evtl. einen WLAN-Zugang und für die Gestaltung der Plakate einen "Werkzeugkoffer" (enthält Stifte, Stattys, Post-its, etc.).

Pro Thema brauchen Sie jeweils

- eine Metaplanwand,

- einen Stehtisch,

- ein Laptop und

- evtl. vorbereitete Literatur.

Wenn Sie sich die Mühe machen und Literatur zur Verfügung stellen, können Sie sicher sein, dass die Teilnehmer sich anhand von geprüften Quellen in die Themen einarbeiten. Außerdem steht ihnen die Zeit, die sie sonst für die Recherche aufwenden, dann für das Einarbeiten in die Themen zur Verfügung.

Beim Vorbereiten des Raums empfiehlt es sich, die Metaplanwände kreisförmig aufzustellen (Bild 2), sodass der Workshop ein wenig den Charakter eines Zirkeltrainings bekommt. Dadurch sprechen Sie den Spieltrieb der Teilnehmer an.

Bild 2: Setting der SpeedResearch-Methode.

Vorbereitung der Inhalte

Der Trainer bzw. Moderator schneidet die zu vermittelnden Inhalte zunächst in Themen, die er mit einem eingängigen Titel bzw. Schlagwort benennt. Bei unserem Methodenworkshop sind die Themen bereits vorgegeben und der Titel ergibt sich aus dem Namen der jeweiligen Methode, z.B. Eisenhower-Matrix.

Diese Titel dienen als Überschrift auf den Metaplanwänden. Beim Festlegen der Themen sollte man darauf achten, diese so eng einzugrenzen, dass sich auch ein Teilnehmer ohne Vorkenntnisse innerhalb kurzer Zeit (als Richtwert empfehlen wir 15 Minuten) einen ersten Überblick verschaffen kann.

Wichtiger und aufwändiger ist das Formulieren von Kernfragen, die so präzise und gezielt gestellt werden sollen, dass die Teilnehmer durch das Beantworten idealerweise die Grundidee des jeweiligen Themas verstehen. Wir empfehlen drei bis fünf Fragen zu formulieren, damit die Teilnehmer das Thema in ausreichender Tiefe bearbeiten und gleichzeitig bei der Bearbeitung nicht überfordert werden.

Die Kernfragen führen den Teilnehmer zu einer tieferen Auseinandersetzung und unterstützen im Anschluss die strukturierte Nachbesprechung und Verknüpfung von Inhalten (z.B. im Hinblick auf Einsatzmöglichkeiten, Grenzen und Möglichkeiten).

In unserem Beispiel wählten wir im Vorfeld pro Teilnehmer ein Thema aus und formulierten vier Kernfragen (siehe Tabelle 1).

| Von der Gruppe zu behandelnde Methoden & Tools: Mögliche Themen- und Fragenliste für einen Workshop zur Vermittlung von Methodenwissen. | Kernfragen zu jedem Thema (stehen auf jedem Plakat unter dem Tool) |

|---|---|

| 7-S Modell ABC-Analyse Ansoff-Matrix Balanced Scorecard BCG-Matrix Design Thinking Eisenhower-Matrix Empathy-Map Kano-Modell SWOT-Analyse Stakeholderanalyse |

Was ist der Kerngedanke? Was sind die Einsatzmöglichkeiten? Wo habe ich es schon verwendet? Wo kann ich mir vorstellen, es zu verwenden? |

Ablauf des Workshops

Die eigentliche Durchführung besteht aus zwei nacheinander zu durchlaufenden Phasen: die Individualphase und die Plenarphase (siehe 3). Zu Beginn der 1. Phase gibt der Trainer bzw. Moderator eine kurze Einführung in das Thema der Veranstaltung. Zusätzlich erläutert er die zwei Phasen, da ein gutes Verständnis zum Ablauf, Sinn und Zweck der Methode die Teilnehmer motiviert und stärker kooperieren lässt.

Bild 3: Die Methode SpeedResearch besteht aus einer Individual- und einer Plenarphase.

Bild vergrößern

Individualphase: Individuelle Erarbeitung der Themen

Im ersten Schritt wählt jeder Teilnehmer ein Thema aus. Dazu stellt er sich an den Stehtisch bei der betreffenden Metaplanwand. Idealerweise gibt es genauso viele Themen wie Teilnehmer, damit die Teilnehmer sich entsprechend des Selbstlern-Prinzips alleine mit Ihrem Thema beschäftigen. Sie können auch mehr Themen als Teilnehmer vorbereiten, dann sollten Sie die Teilnehmer in der Individualphase mehrere Runden durchlaufen lassen. Eine Gruppe aus fünf Personen kann z.B. in zwei Durchgängen zehn Themen bearbeiten.

Jetzt beginnen die Teilnehmer sich "ihr" Thema zu erarbeiten. Dazu recherchieren sie in der Regel entlang der Kernfragen und schreiben ihre Ergebnisse auf. Für die Recherche steht der eigene Laptop bzw. die in der Vorbereitung des Workshops ausgewählte Literatur zur Verfügung. Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit (wobei wir einen Richtwert von 10 bis 15 Minuten pro Thema empfehlen) ertönt ein Signal, das die Rotation ankündigt.

Die Teilnehmer beenden die Arbeit an dem Thema und gehen nun im Uhrzeigersinn zum nächsten Thema und beginnen ihre Einarbeitung. Ab der zweiten Runde beginnt die Einarbeitung in das Thema über das Verstehen und Ergänzen (ggf. Korrigieren) der bereits gesammelten Aufarbeitungen der Vorgänger, wiederum entlang der Kernfragen. Machen Sie den Teilnehmern im Vorfeld klar, dass es nicht wichtig ist, welche Antworten von welchem Teilnehmer stammen (im Zentrum soll das Erarbeiten der Methode stehen), dies muss also nicht vermerkt werden.

Beispiel: Für den ersten Durchlauf räumten wir den Teilnehmern 15 Minuten Bearbeitungszeit ein, für die weiteren Rotationen jeweils zehn Minuten. Die verkürzte Spanne genügt in der Regel, da die Teilnehmer auf der Arbeit ihrer Vorgänger aufbauen konnten. Nach den ersten fünf Themen legten wir eine Pause von 15 Minuten ein, um die Konzentration wiederherzustellen.

Plenarphase: Austausch und Diskussion der erarbeiteten Inhalte

Nachdem jeder Teilnehmer alle Themen bearbeitet hat, stellen Sie die Themen im Plenum vor. Dazu gehen Moderator und Teilnehmer von Plakat zu Plakat. Innerhalb von 2-3 Minuten stellt der Teilnehmer, der das betreffende Thema zuletzt bearbeitet hat, die gemeinsam gesammelten Ergebnisse vor. Anschließend diskutiert die Gruppe im Plenum darüber.

Es empfiehlt sich, dass zur Plenarphase mehrere erfahrene Praktiker dazustoßen, damit die Teilnehmer einen Eindruck bekommen, wie sie ihr neues Wissen im Projektalltag einsetzen können. Außerdem können die Praktiker tiefergehende Fragen beantworten, Denkfehler auflösen und Diskussionen mit ihrem Hintergrundwissen entscheidend voranbringen. Diese Phase sollte pro Thema ca. 5 Minuten dauern, damit für jedes Thema genügend Zeit und Konzentration bleibt.

Beispiel: Bei unserem Seminar waren zwei Berater anwesend, die mit den zu behandelnden Methoden bereits häufig gearbeitet hatten. Nach der Präsentation der Ergebnisse durch die Teilnehmer ergänzten die Berater die Inhalte um ihre Praxiserfahrungen.

Beispiel Portfoliomatrix

Häufig besprechen wir in unseren Veranstaltungen die bereits erwähnte BCG-Portfoliomatrix. Diese ermöglicht das Bewerten strategisch relevanter Geschäftseinheiten auf Basis zukünftiger Gewinnchancen (Marktwachstum) und der gegenwärtigen Wettbewerbsposition (relativer Marktanteil).

Wenn die Workshop-Teilnehmer das Thema für sich erarbeiten, grenzen sie die Anwendung oft nicht ausreichend scharf ab. Sie dehnen den Anwendungsbereich oft fälschlicherweise auf die Kategorisierung von Produkten aus. Die konzeptionellen Schwierigkeiten hinter dieser Ausweitung werden dann aber über die Diskussion und Reflexion im zweiten Teil der Methode (in der Plenarphase) gemeinsam angesprochen und erläutert.

Durch diesen Schritt können falsche Annahmen der Teilnehmer über die Lerninhalte sofort diskutiert, wenn nötig korrigiert, und richtig eingeordnet werden. Der Lernende profitiert von dieser Ebene des Schlaufenlernens (vgl. double-loop learning, Argyris & Schön, 1999) durch die gemeinsame Diskussion und den Erfahrungsaustausch direkt in der Situation der Wissensvermittlung.

Empfehlungen aus der Praxis

Anzahl und Umfang der Themen

Die Anzahl der zu bearbeitenden Themen sollten Sie immer an die Größe der Gruppe anpassen: Optimalerweise nehmen Sie pro Teilnehmer ein Thema. Es sollten jedoch nicht zu viele verschiedene Themen sein, da sich die Lerninhalte sonst häufig vermischen. Nach unserer Erfahrung sollten es ungefähr zehn Themen sein.

Alternativen für große Gruppen

Für größere Gruppen können Sie zwei identische Zirkel zur Themenbearbeitung aufbauen, die jeweils eine Hälfte der Gruppe durchläuft. Für die Plenarphase kommen die beiden Gruppen wieder zusammen. Dort müssen dann die beiden Versionen der Lösung auf einen gemeinsamen Nenner gebracht und wieder zusammengeführt werden. Es sollte erneut der Teilnehmer das Thema vorstellen, der es zuletzt bearbeitet hat. Die Teilnehmer der anderen Gruppe kommen so wieder ins Thema rein – da deren Bearbeitung ja schon etwas zurückliegt – und stellen anschließend ihre Version vor. In diesem Fall kann statt dem letzten Bearbeiter auch ein Freiwilliger das Gruppenergebnis vorstellen. Die Plenarphase darf hier bis zu zehn Minuten pro Thema dauern, evtl. machen Sie nach der Hälfte eine Pause.

Möglich ist auch, dass zwei Teilnehmer gemeinsam Themen erarbeiten, dies verletzt jedoch das Prinzip des autonomen Lernens, sodass die Gefahr besteht, dass sich nicht alle Teilnehmer gleich tief in die Materie hineinarbeiten.

Auch den Umfang der Themen sollten Sie sehr bewusst wählen, da die Konzentration der Teilnehmer bei einer zu langen Bearbeitungsphase nachlässt. In ein optimal großes Thema kann sich ein Teilnehmer ohne Vorkenntnisse in ca. 15 Minuten einarbeiten. Wenn Sie den Teilnehmern Literatur vorbereiten, können Sie besser einschätzen, wann ein Thema zu groß wird.

Setting

Das Setting trägt wesentlich zum Erfolg der Methode bei. Die Räumlichkeiten sollten groß genug sein und über ein stabiles WLAN verfügen. Die Kreativität der Teilnehmer beim Gestalten der Plakate sollte Raum bekommen und durch einen gut gefüllten Moderationskoffer unterstützt werden.

Sie sollten ein wenig Zeit aufwenden, um sich Gedanken über die Anordnung der Themen im Raum zu machen. Die Teilnehmer sollten beim Wechsel zum nächsten Thema möglichst keine großen inhaltlichen Sprünge machen, das erleichtert das Einarbeiten in das neue Thema. Neben der Gruppierung nach Ähnlichkeit empfiehlt es sich, die Themen abwechselnd nach Schwierigkeit anzuordnen.

Durchgehend motivieren

Wir stellten fest, dass es sich lohnt, die Teilnehmer nach jeder Themenbearbeitung kurz zu motivieren, damit sie das nächste Thema wieder engagiert angehen, sich in vorhandene Inhalte hineindenken, diese ergänzen und ggfs. auch verändern. Dazu reicht es meist aus, wenn der Moderator vor einer neuen Runde einige motivierende Worte zum Selbstlernen sagt oder ihnen seine Ausführungen zur Methode vom Beginn der Veranstaltung wieder in das Gedächtnis ruft.

Motivierend wirkt auch das obligatorische Diskutieren der fertigen Plakate in der Plenarphase. Schließlich muss im Anschluss an die Individualphase jeder Teilnehmer die gesammelten Erkenntnisse der Gruppe zu dem Thema präsentieren, das er zuletzt bearbeitet hat. Der Hinweis darauf kann vor der abschließenden Themenbearbeitung den Teilnehmern helfen, die letzten Konzentrationsreserven zu aktivieren.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten

Neben unseren Veranstaltungen zu Tools und Konzepten für das (Projekt-)Management kann die Methode SpeedResearch auch zum Vermitteln anderer Inhalte verwendet werden. Immer wenn viel Wissen in kurzer Zeit nachhaltig vermittelt werden soll, kann es helfen, mit unserer Methode die Teilnehmer schon während der Veranstaltung die Inhalte selbst erarbeiten zu lassen.

Ein Beispiel ist die Einführung eines Projektteams in das Projekthandbuch, indem man die verschiedenen Themen wie Kommunikationsplan, Risikomanagement und Berichtwesen auf die Plakate aufteilt. Mögliche Kernfragen hierzu wären "Welches sind die wichtigsten Elemente unseres Berichtwesens?" oder "Welchen Zweck soll ein Risikomanagement erfüllen?".

Fazit

Unabhängig von der Lernmethode bestimmt die Motivation wesentlich über den Lernerfolg. Wenn die Teilnehmer über Freude an der Beschäftigung mit Neuem verfügen und zudem davon ausgehen, dass das Erarbeitete Ihnen einen Nutzen stiftet, ist SpeedResearch eine geeignete Methode, um das Erlernte zu strukturieren, miteinander zu verweben und in geeigneten Kontexten reanimieren und anwenden zu können.

Durch ihren lebendigen, visuellen Ansatz (im Sinne eines Zirkeltrainings) und den Rhythmuswechsel (Einzel- und Gruppenarbeit) ermöglicht die Methode, eine Vielzahl von Themen in relativ kurzer Zeit zu bearbeiten. Da sich die Teilnehmer bereits selbstständig während der Veranstaltung mit den Inhalten beschäftigen und eventuelle Fragen geklärt haben, fällt es ihnen leichter, das Gelernte im Projekt auch direkt anzuwenden.

Literatur

- Argyris, Chris; Schön, Donald A.: Die Lernende Organisation. Grundlagen, Methode und Praxis, Klett-Cotta, Stuttgart 1999

- Atkinson, Richard C.; Shiffrin, Richard M.: Human memory: A proposed system and its control processes. The psychology of learning and motivation, 2, 1968, S. 89-195

- Ciompi, Luc: Die emotionalen Grundlagen des Denkens: Entwurf einer fraktalen Affektlogik. Sammlung Vandenhoeck, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1997

- Damasio, Antonio R.: Descartes' Irrtum: Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. List, München und Leipzig 1995

- Hüther, Gerald: Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2002

- Konrad, Klaus; Traub, Silke: Selbstgesteuertes Lernen in Theorie und Praxis, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 1999

- Locke, John: An Essay concerning Humane Understanding, London 1690

- Spitzer, Manfred: Lernen: Gehirnforschung und die Schule des Lebens, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg und Berlin 2002